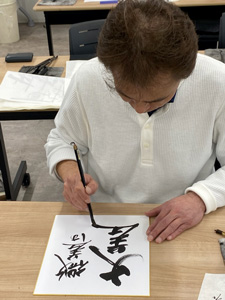

デザイン書道作家の久木田ヒロノブ先生が和歌山市に来てくれたので、ご縁をいただき午前中、デザイン書道の指導をしてもらいました。制作物は「2026年のオリジナルカレンダー」で表紙と6枚で構成されています。デザイン文字で合計7枚のカレンダーに毛筆で書いていきます。参加者は好きな言葉を7つ選んで自分で言葉に合った書体をイメージしながら書いていく作業を行いました。

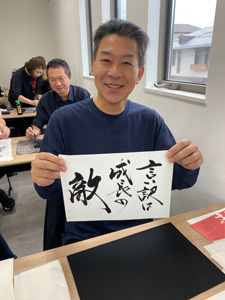

私が書いた表紙は「道を拓く」。カレンダーは「微差は大差」「明日は今日よりすばらしい」「言い訳は成長の敵」「弱気は最大の敵」「今を生きる」そして「all in one」の6つの言葉です。これらの言葉を先生の指導を受けながら書き上げていきました。参加した皆さんも7つの言葉を書き上げていきました。

書道作品と異なる点は、上手下手ではなくてイメージです。パッと見たイメージが大事で、印象に残る書体に近づけていくものです。そのため書体は言葉によって変えていきます。

例えば「弱気は最大の敵」の場合、「弱気」は弱々しい書体で、「最大の敵」は力強く書きます。強弱をつけることでイメージ作りをしていきます。ですから「微差は大差」の場合は、「微差」は小さく、または細く書き「大差」は太く大きく書きます。それによってイメージを創り出すのです。

書き順や正確さを求めるものではなく、楽しさや印象に残る文字を意識することを伝えてくれました。最初、私たちは正確にきれいに書くことを意識していましたが、先生の指導により教室の空気が柔らかくなり、次第に自由に描くことを楽しみ始めました。半紙からはみ出しても良いですし、大胆に形を崩しても大丈夫です。

2026年は毎日、自分の好きな言葉と会うことになります。好きな言葉を意識の中に刷り込むことになるのも楽しさの一つです。

さてプロのデザイン書道作家は、会社やお店のイメージや商品のイメージに合わせて書体を創っていきます。確かにお店の看板やパンフレットの文字のイメージで、好きなお店や商品を選択しているように思います。会社のロゴが大切なように商品やお店を表わす文字は集客や売れ方に影響するのでとても大事です。日本酒やウイスキーのボトルは毛筆が似合いますし、商品によってはポップな文字、柔らかい文字、ぐちゃぐちゃな文字も似合って見えることがあります。つまりイメージを創り上げているのです。

さて現在の書道人口は日本人の約2パーセントだそうです。書道人口が減少していることは問題で、この数字で「書は伝統」だと言えるのかということです。減少しているのは伝統を格式と捉えているように感じます。伝統とは社会の変化に合わせて一部を変えていくことです。伝統は護り続けるものではなく先進性を採り入れて、社会に合わせて変化させることでこの先も生き残ることが伝統です。その証拠に、生き残れなかったも古いものは伝統にはなっていません。形だけに固執して変わることを拒み続けると消え去り、精神性を護りながら形を変えていくものが伝統として引き継がれていくのです。

また毛筆の筆の素材の動物の毛の99パーセントは中国からの輸入に頼っていて、筆や硯がなければわが国の毛筆文化は消えてしまいます。文化を維持するためには外国との関係も重要となるのです。デザイン書道を体験することで、書道の世界の課題のほんの一部を知ることができました。私たちがどうことできるものではありませんが、課題を知ることで見えてくるものがあります。日々の活動の中で、それだけを知るだけでも進歩だと思います。

東京医療保健大学のキャンパス内で実施された献血のお手伝いに行ってきました。これは学園祭の取り組みとして実施されたもので、医療系大学らしい活動です。大勢の学生たちの意識が高くダンスやゲームの合間の時間に献血に来てくれていました。

この大学は看護師や保健師の資格を取得できるので、看護師を目指す生徒が集まっています。一年と二年が県庁北側の校舎で学び、三年と四年になると日赤病院の横の校舎で学ぶと共に日赤で実践経験を積むことになります。

献血に関しては、和歌山市内の他の大学とも連携して「献血を呼び掛ける活動」を実施しています。学生さん達と話を交わすと「医療の仕事に従事して人を助けたい」という思いが強いことが分かるものでした。これからの医療を支えてくれる皆さんと一緒に献血のお手伝いができたことを嬉しく思います。