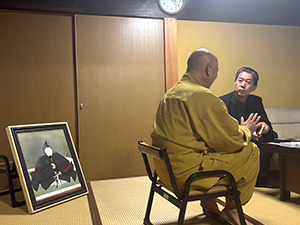

重要文化財に指定されている「金剛寿院福勝寺」を訪ね、浦住職と懇談の機会をいただきました。良いご縁をつないでくれたことに感謝しています。

本日は来月、10月に和歌山城で計画しているイベントの会議を行うために訪れたものですが、それに先立って寺院の歴史と現代について話を聴かせてもらいました。

お寺の記録によると、弘法大師が804年1月18日から37日間、この寺院に滞在されたと記されています。寺院の記録によると、弘法大師が唐に行く前に滞在しているということです。

寺院のホームページでは「延暦23年(804年)1月18日空海上人(弘法大師)31歳の時に藤白峠を越え橘本通行の砌、当山の滝本にて入唐求法、海路無難の為に『一千座護摩』と『求聞持法秘法』を勤念修行された」と記されています。

もちろん真言宗のお寺で、ここには血脈があり、空海から浦住職まで歴代の住職の名前が記されています。空海が伝えた作法を、次の代の僧侶にだけ口頭で伝えられているのだそうです。平安時代から積み重なっている歴史の重みを感じる話です。

また京の都から熊野三山に続く熊野古道が境内を通っていました。行幸の道だったことや上皇や天皇が立ち寄られた寺院でもあり、往時は栄え賑わっていたそうです。本堂の横の石碑には神武天皇が熊野に入られる文字があり、垂仁天皇の時代に「不老不死の薬を探すために富世国(現代の中国)に行くこと」を命じられた田道間守が、中国から橘の木を持ち帰ったとされる記録も記されています。

橘の木とはミカンのことで、境内に植えられた6本の橘の木が、わが国で最初のミカンの木だとされています。下津町でミカン栽培が盛んなのは、不老不死を求めて日本に持ち帰った橘の木が植えられた土地だとも伝えられています。

参考までに、田道間守は橘の木をわが国に持ち帰ったのですが、帰国した時には既に垂仁天皇はお亡くなりになっていました。そのため京の都にもっていった橘の木を栽培するために温暖な下津に植えたのか、京の都に行く前に気候がミカン栽培に適している下津に先に植えられたのかは不明だそうです。どちらにしても下津町と福勝寺は歴史に彩られた由緒ある寺院だと言えます。地域に残る言い伝えは歴史の証人であり、決して作り話ではないと思います。

福勝寺の所在地は下津町橘本ですが、この地名は「橘の根元」の意味から橘本と命名されたと伝えられています。

また時代を経て、日本は徳川幕府の時代に入ります。そして初代紀州藩主の徳川頼宣公の守り本尊であることから、庶民が祀られる寺院ではなく檀家がないことが特徴です。このこともホームページに記されています。

「求聞持堂は西面が本堂と接続していますが、もとは宝形造り屋根の建物であり、棟札に慶安3年(1650年)初代紀州藩主 徳川頼宣(南龍公)が、自身の守り本尊の虚空蔵菩薩を安置するために建立し、藩主の祈祷所として虚空蔵求聞持法という真言密教の行法を行う場所で、江戸時代初期の密教修法を目的とした施設は全国的にも珍しく貴重です」ということです。

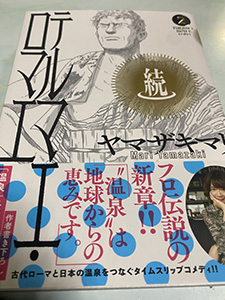

そして現代です。漫画「テルマエ・ロマエ」の作者の、ヤマザキマリ氏が福勝寺を訪れています。その中で和歌山県内の温泉地を取材してくれているので、現在連載中の続編で和歌山県が登場するそうです。続編では弘法大師が登場するのですが、弘法大師は浦住職の顔から想像して登場人物として描かれていると聞きました。和歌山県の観光にとって人気漫画で描かれることは有難いことです。

また「天と地のレクイエム」の作曲家として有名な松尾泰伸氏は毎年、寺院で奉納演奏をしているそうです。今回、松尾氏が和歌山城のイベントで演奏をしてくれることになっています。これも和歌山県にとって有難いことで感謝しています。

本日話を聴いて、歴史を重ねている福勝寺が和歌山城でイベントを計画してくれていることに感謝したくなりますし、現代の和歌山県にとっても「テルマエ・ロマエ」や松尾泰伸氏に和歌山県とのご縁をいただいていることは有難いことであり、和歌山県観光に生かせると思います。

住職は話の後、本堂と石碑そして裏見の滝などを案内してくれたうえ、本堂でご祈祷をしてくれました。力強い声と太鼓の音が重なり、暑い中、汗が流れていましたが、急に涼しくなって汗が止まる不思議な体験をしました。とても貴重で有難い話を聴かせてもらったことに感謝しています。