和歌浦天満宮境内で行われたお茶席に行ってきました。本日、茶道部の永岡先生を始めとする皆さんがお茶席を設けて、おもてなしを行ってくれました。

言うまでもなく全国の天満宮は菅原道真公をお祀りしていますが、道真公の誕生日が6月25日、命日が2月25日なので、天満宮では毎月25日に例祭を行っています。

中でも1月25日は「初天神」と呼ばれていますが、この日は受験シーズンのため、毎年多くの受験生が学業成就の祈願に訪れています。受験生とご家族や友人に「受験、頑張って」とエールを贈る意味でお茶席を用意したそうです。このお茶席を引き受けてくれたのが永岡先生とお弟子さんです。僕もお茶席で一服いただきましたが、その時、受験生と家族の方々が一服していました。

その後も何組もの受験生が参拝し、その後にお茶席に立ち寄っていました。先生に話しかけると「受験生にお茶を出せることは有難いことです。お茶をいただいて元気に勉強に励み、受験を乗り切ってくれたら言うことはありません。今日、お茶席を無料で提供しているのはそんな意味があってのことです。

天満宮さんから私に依頼があったので、有難いことだと引き受けました。茶道は修行ですから、お茶席の時はもちろんのこと準備段階から修行だと思っています。例えばお茶席の前日は早く就寝して当日に備えますから、早起きは当たり前のことで苦になりません。依頼を受けて準備する時から修行の時間だと思っているので、今日のお茶席を終えるまでが本番であり修行です。

お茶席を迎えるための時間が修行だと思って取り組んでいますが、茶道はお客さんを迎えられる機会であり楽しいものです。おもてなしの氣持ちがあれば準備も早起きも楽しいものですから、茶道を通じて修行をさせていただいていると思っています。

ですから天満宮から依頼をいただけたことは有難いことで、お茶席で一服してもらうことで、受験生の応援に役立っていると思います。皆さんに受験を乗り越えて欲しいと願っています」と話してくれました。

そのため案内する時「作法もしきたりも知らなくても大丈夫です。お茶を召し上がっていって下さい」と声をかけていました。その声を聴いた皆さんは表情が笑顔になって、お茶席に着いていました。作法に縛られずにお茶席を楽しめる機会があっても良いと思います。

ここで地元にある和歌浦天満宮の歴史を、和歌浦天満宮のホームページから引用します。

「延喜元年(西暦901年)御祭神 菅原道真公が大宰府に左遷させられる途中、風波を避けてこの和歌浦の地に立ち寄られました。

その後、橘直幹が康保年中(西暦964〜968年)に和歌浦を訪れ道真公を追慕し神籬をたてたのが始まりです(関南天満宮伝記より)」と記されています。

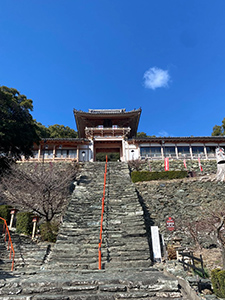

この天満宮の石段は50段で本日、一気に上りましたが境内に辿り着くと息が上がってしまいました。永岡先生に「先生も石段を上られたのですか」とお聞きしたところ「はい、階段を上りましたよ。但し、正面の石段は急すぎるので、正面から左にある石段を上りました。帰り道はそちらの石段を下りる方が良いですよ」と笑って答えてくれました。

お茶席から正面に朱塗の楼門が見えるので、この国指定重要文化財を眺めながらの一服は、普段と異なる環境下でもあり格別なものでした。

そしてお言葉に甘えて、一服いただいた後は、この緩やかな石段を下りることにしました。永岡先生を始め皆さんから、おもてなしをいただいたことに感謝しています。お茶と温かい言葉、そして激励の言葉で本日の元気を頂戴しました。